Ihre Ziele

Unser Angebot

Aktuelles & Themen

Wissen

Service

Über uns

Eine Branche sucht ihr Navi

Elektrifizierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und staatliche Regulierung verändern die Spielregeln der Mobilität grundlegend. Die Automobilindustrie als Schlüsselbranche hat sich bereits deutlich gewandelt, doch neue Unsicherheiten und wachsender Wettbewerb erhöhen den Druck vor allem auf etablierte Hersteller und Zulieferer. fondsmagazin analysiert die Auswirkungen auf den Kurs der Branche – und auf die Kurse an der Börse.

Das Logo mit den drei Buchstaben ist vor jedem Spiel zu sehen, mindestens zweimal in der Halbzeitpause und mehrmals nach dem Abpfiff. In allen Stadien der Europameisterschaft prangt der Firmenname auf den Werbebanden – dazu kommt TV-Werbung für die neuesten Elektroautos und Plug-in-Hybride. Wer in diesen Tagen als Fußballfan vor dem Fernseher sitzt, könnte meinen, die wichtigste Automarke in Europa sei BYD. Der chinesische Hauptsponsor ist mit seiner Modellpalette vom Kompaktwagen über den SUV bis zur Luxuslimousine rund um die EM omnipräsent. Und das ausgerechnet im Land der Auto-Erfinder. Mercedes, BMW, VW oder Audi fahren bestenfalls am Rande des größten Sportereignisses im eigenen Land durchs Bild. Auch andere europäische Marken wie Fiat, Renault oder Jaguar stehen bei der EM eher auf der medialen Standspur.

Der Sponsoring-Coup ist ein kommunikativer Elfmeter für die Chinesen. Aber wird er auch ein Siegtreffer, womöglich für alle chinesischen Marken? Elektro-Weltmarktführer BYD und Marken wie MG oder Nio setzen die Traditionshersteller in ihren Heimatmärkten zunehmend unter Druck. Und im weltgrößten Markt China verlieren europäische, japanische und US-amerikanische Hersteller gerade massiv Marktanteile. Mehr als 50 Prozent aller Neuzulassungen entfallen dort inzwischen auf einheimische Marken. Eine Flut von mehr als 100 Weltpremieren „Made in China“ auf der gerade zu Ende gegangenen Automesse in Peking lässt erwarten, dass diese Offensive unvermindert anhalten wird.

Doch eine neue Studie zum globalen Elektro-Automarkt der Unternehmensberatung Berylls gibt etwas Entwarnung: Demnach holen die europäischen Hersteller, allen voran die deutschen, in den Zukunftsfeldern Elektroantrieb und digitale Vernetzung massiv auf – und haben sogar einen Vorsprung in Sicht. „Besonders relevant werden die Billigmodelle Renault 5, Citroën ë-C3 und Fiat Panda sein, die ab 2025 für unter 25.000 Euro bei vernünftiger Reichweite angeboten werden und damit einen völlig neuen Markt eröffnen“, analysiert Berylls-Partner Alexander Timmer die Chancen klassischer europäischer Marken.

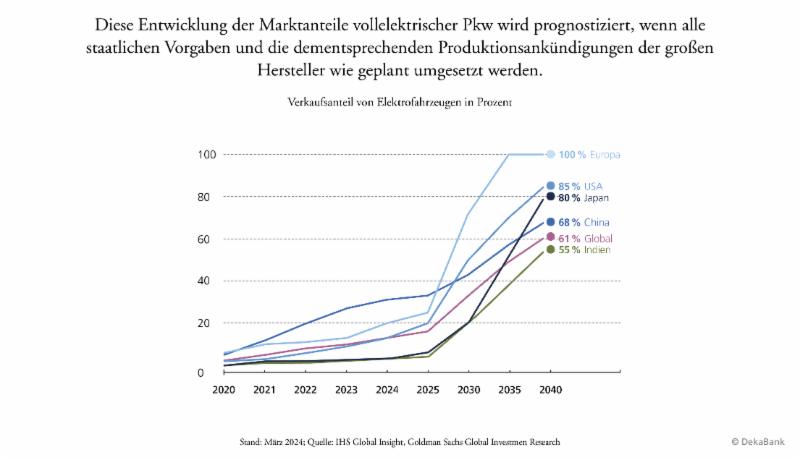

Siegeszug der Elektroautos?

Grafik: KD1

Auch Deka-Mobilitätsexpertin Senta Graf ist zuversichtlich: „Die europäischen Hersteller mit ihrem starken, über Jahrzehnte gewachsenen Markenimage sind vor allem auf ihrem Heimatkontinent nach wie vor sehr gut unterwegs – und haben zudem immer mehr konkurrenzfähige Modelle in der Pipeline.“

Die Chinesen kommen bisher zusammen auf einen Marktanteil von knapp fünf Prozent. Doch der Wille zu mehr ist klar erkennbar. Beinahe wöchentlich kündigen Hersteller an, künftig mit neuen Autos ihr Glück in Europa zu versuchen. Der Manager eines US-Importeurs – er möchte nicht namentlich genannt werden – berichtet, „dass es kaum noch Containerschiffe zu chartern gibt; die Chinesen haben alles besetzt“. Die nächste Importwelle „made in China“ rollt auf Europas Küsten zu.

Die Nervosität in Europa und den USA wächst, vor allem in der Politik, wo man um die vielen Arbeitsplätze und Wählerstimmen aus der wichtigsten Industrie fürchtet. Die politischen Zeichen stehen auf Konflikt, der sich vor allem in Regulierung und Protektionismus der etablierten Autonationen zeigt. Umgekehrt werfen diese den Chinesen unfaire Subventionen für die eigenen Hersteller vor – beispielsweise durch Investitionsförderungen des Staates bei Fabrikneubauten. Bei Solarzellen haben chinesische Billiganbieter mit staatlichem Rückenwind bereits den Weltmarkt in den Würgegriff genommen. Das soll bei Autos nicht passieren.

100 Prozent Strafzoll auf „Made in China“

Die USA haben bereits gehandelt: Präsident Joe Biden will die Zölle auf chinesische Elektroautos auf 100 Prozent erhöhen. Und unter einer möglichen Trump-Regierung könnte es ab 2025 noch härter zugehen. Für Autoexpertin Graf sind die Strafzölle aber zunächst „eher Symbolpolitik im Wahlkampf: Noch verkaufen die Chinesen kaum Autos in den USA“. Gefährlicher dürfte es in Europa werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will nun ebenfalls gestaffelte Strafzölle bis annähernd 40 Prozent oder Importauflagen für Autos aus chinesischer Fertigung einführen.

Chinas Staatsführung hat bereits Gegenmaßnahmen angekündigt, falls die Einfuhrschranken erhöht werden – es drohe ein Handelskrieg, sagt Peking. Und auch Experten wie Graf, fast alle Wirtschaftsforscher und sogar die deutsche Autolobby VDA warnen vor einer Eskalation. „Die Ankündigung der EU, ab Anfang Juli vorläufig hohe zusätzliche Zölle von bis zu 38,1 Prozent auf E-Pkw aus China zu erheben, ist ein weiterer Schritt weg von globaler Zusammenarbeit“, mahnt VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Außerdem werde so nicht „die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie gestärkt“. Denn dann könnte der wichtigste Absatzmarkt für deutsche Autobauer wegbrechen. Allein der Volkswagen-Konzern setzt in China 40 Prozent seiner Produktion ab.

Die EU-Strafen würden viele europäische Hersteller selbst treffen – wie schon die US-Restriktionen gegen „made in China“. Denn ihre Importe in die USA und in den eigenen Heimatkontinent stammen längst zumindest teilweise aus chinesischen Werken. Der VDA sieht daher das Erfolgsmodell der deutschen Automobilindustrie in Gefahr und plädiert für Verhandlungslösungen und Partnerschaft statt Eskalation.

verlieren; die Joint Ventures mit Partnern wie Dongfeng-Renault, Leapmotor-Stellantis, SAIC-Volkswagen, Geely-Mercedes oder Brilliance-BMW sind entscheidend für den Erfolg in China. Modelle aus diesen Fabriken werden längst nicht nur in die USA, sondern auch nach Europa exportiert. „Eines der meistverkauften Autos aus chinesischer Produktion ist in Deutschland derzeit ein BMW“, erklärt Graf. Gut für die Wettbewerbsfähigkeit und den Börsenkurs dieses und anderer EU-Hersteller. Denn auch Modelle von Volvo, Cupra, Renault oder Smart werden immer häufiger kostengünstig und margenträchtig in China produziert.

Industrie setzt auf Partnerschaft

Was ebenfalls für mehr Kooperation auf dem Automobilmarkt spricht: Gerade bei Batterien besteht eine hohe Abhängigkeit von chinesischen Zulieferern. Dem versuchen die europäischen Hersteller durch Eigenproduktion in der EU zu begegnen. So kooperieren Volvo oder Volkswagen mit dem schwedischen Konzern Northvolt beim Aufbau neuer Giga-Batteriefabriken in Deutschland und Schweden. Auch koreanische, japanische und chinesische Batteriespezialisten errichten solche Produktionsstätten in Europa.

Gleichzeitig bauen chinesische Autohersteller ihrerseits massiv Produktionen in der EU auf, um drohenden Importauflagen der EU zu entgehen. Nio in Ungarn, Leapmotor in Italien, Great Wall in Bulgarien – die Liste der neuen Akku- und Elektroauto-Fabriken wird fast täglich länger. Die Chinesen folgen damit einem Modell, das koreanische und japanische Unternehmen bereits seit den 1980er-Jahren etabliert haben. Und große Zulieferer wie Continental oder Valeo profitieren davon. Sie folgen den Asiaten auch zurück auf ihren Heimatkontinent Europa, so wie sie Jahrzehnte zuvor nach Fernost aufgebrochen waren, um dort neue Geschäfte zu machen.

Viele große Hersteller setzen ohnehin zunehmend auf eine regional weitergehend autarke Wertschöpfungskette – eine Lehre aus der Corona-Pandemie und den Folgen lange unterbrochener Lieferketten und zu großer Abhängigkeit von Billigproduktionen aus Asien. Diese „Globalisierung light“ macht nicht nur resilienter, sondern ist auch nachhaltiger – ein Punkt, den auch Grafs Kollege Ingo Speich betont.

Auch Tesla nicht überall Spitzenreiter

Der Leiter Nachhaltigkeit & Corporate Governance sieht europäische Hersteller mit Blick auf Umweltverträglichkeit, ethische Kriterien oder verantwortungsvolle Unternehmensführung generell besser aufgestellt als etwa chinesische. Deren Liefer- oder Produktionsbedingungen seien noch zu intransparent, um für nachhaltig investierende Anlegerinnen und Anleger eine Alternative zu sein. Aber auch bei den traditionellen Unternehmen gibt es Unterschiede. Viele Beobachter kritisieren etwa bei VW die undurchsichtigen Produktionsbedingungen in der Uiguren-Provinz Xinjiang, dagegen hätten „BMW oder Mercedes in den vergangenen Jahren bei ESG-Kriterien deutliche Fortschritte gemacht“, so Speich.

Auch Tesla, dessen Produktion in Deutschland inzwischen auf Hochtouren läuft, ist nicht überall Spitzenreiter bei den ESG-Kriterien, wie etwa der hohe Wasserverbrauch im deutschen Werk Grünheide zeigt. Als Hersteller von 100 Prozent emissionsfreien Fahrzeugen haben die Amerikaner zwar einen Vorsprung vor den Europäern und der US-Konkurrenz von Ford und GM. Hinzu kommen eine eigene Ladeinfrastruktur und ein selbst entwickeltes IT-Rückgrat. „Aber alle warten darauf, dass endlich auch in den volumenstarken Kernsegmenten frische Elektroautos kommen“, kritisiert Expertin Graf. Model S, 3 und Y sind bereits in die Jahre gekommen, Nachfolger nicht in Sicht.

Das liegt sicher auch daran, dass die Musk-Company trotz prall gefüllter Kassen deutlich weniger investiert als etwa Volkswagen. Die Wolfsburger haben 2023 ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung um 15 Prozent auf stolze 21,8 Milliarden Euro erhöht – mehr als fünfeinhalb Mal so viel wie Tesla. Diese Zahl hat Fonds-Vertreter Speich gerade auf der VW-Hauptversammlung genannt, verbunden mit einer Mahnung: „Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben von VW müssen effizienter und produktiver eingesetzt werden. Kein Gießkannenprinzip, sondern gezielter Einsatz mit klaren Ziellinien.“

Regionale Lieferketten sind resilienter

Denn bei allen Herausforderungen birgt die digitale, vernetzte und elektrifizierte Transformation auch immense Wachstumschancen: Schließlich soll in den kommenden Jahrzehnten fast überall auf der Welt die gesamte alte Verbrennerbasis durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden. Eine Entwicklung, der die Industrie mit ihren Investitionen längst Rechnung getragen habe, auch wenn manche in der Politik „derzeit teilweise im Panikmodus wieder zurückrudern wollen“, kritisiert Graf. Auch VW-Chef Blume oder Stellantis-Chef Carlos Tavares raten dazu, Kurs zu halten und das Verbrennerverbot ab 2035 in der EU nicht zu kippen. „Wankelmütige Regulierungen sind Gift für die Wirtschaft“, sagt Blume. Besser: Augen auf und durch. Auch BMW-Chef Oliver Zipse plädiert für eine Politik der ruhigen Hand. „Ich glaube, wir können ein bisschen selbstbewusster sein und sollten nicht so ängstlich agieren, wie es die Europäische Union derzeit tut“, sagte Zipse.

Denn in der neuen Welt der Elektromobilität bieten neben den Fahrzeugen auch die Ladeinfrastruktur oder der Verkauf digital vernetzter Dienstleistungen Umsatz- und Gewinnmöglichkeiten. Deshalb investieren neben Tech-Unternehmen wie Alphabet oder Apple auch alteingesessene Branchen wie die Versorger in die Mobilitätswende, sagt Deka-Vertreter Speich: „Für die Zukunftsfähigkeit brauchen wir Innovationen, die unsere Mobilität von morgen effizienter, günstiger und umweltfreundlicher machen.“

Peter Siegle hätte da etwas: Der Ingenieur und langjährige Mitarbeiter deutscher und amerikanischer Automobilmarken hat mit seiner eigenen Firma Veekim einen neuen Elektromotor zur Serienreife gebracht. Für den weltweit ersten Antrieb ohne seltene Erden hat er bereits Kunden wie die Kion Group – und mehrere Interessenten aus der europäischen Autoindustrie. 90 Prozent der Wertschöpfung des patentierten Motors ist „made in Germany“ – und dort wird er auch produziert. Sogar mit einem Börsengang liebäugelt das Unternehmen aus dem niedersächsischen Hodenhagen bereits. Nicht der schlechteste Antrieb für den Erfolg.

Titelfoto: Volkswagen AG

Artikel, die mit Namen oder Signets des Verfassers gekennzeichnet sind stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen kann die Redaktion für die Richtigkeit des Inhalts keine Haftung übernehmen. Die Angaben dienen der Information und sind keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

Umfassende Informationen zu Kosten sind in den Kosteninformationen nach WpHG oder bei den Kundenberatern und Kundenberaterinnen erhältlich.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen PRIIP-KIDs (Basisinformationsblätter), die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die in deutscher Sprache bei den Sparkassen oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt am Main und unter www.deka.de erhältlich sind. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inklusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung ist unter www.deka.de/privatkunden/kontaktdaten/kundenbeschwerdemanagement verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb zu widerrufen.

Herausgeber: DekaBank, Große Gallusstraße 14, 60315 Frankfurt am Main, www.dekabank.de

Chefredakteur: Olivier Löffler (V. i. S. d. P.)

Projektleitung: Gerhardt Binder

Verlag: S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG. - Ein Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe, Grenzstraße 21, 06112 Halle, www.deka.de/fondsmagazin, E-Mail: fondsmagazin@deka.de, Fax: +49 345560-6230

Postanschrift: fondsmagazin Leserservice, Grenzstraße 21, 06112 Halle

Redaktion: Matthias Grätz, Susanne Hoffmann, Sarah Lohmann, Thomas Luther, Michael Merklinger, Peter Weißenberg

Grafik/Infografiken: KD1 Designagentur, Köln

Sie möchten uns schreiben? Schicken Sie Ihre Anregungen, Ideen und natürlich auch Kritik einfach per E-Mail an fondsmagazin@deka.de.