Ihre Ziele

Unser Angebot

Aktuelles & Themen

Wissen

Service

Über uns

Großes Geschäft oder Milliardengrab?

Damit die Energiewende gelingt, braucht es nicht allein reichweitenstarke Batteriezellen für E-Autos, sondern auch ausreichend viele stationäre Stromspeicher. Die stellen genug erneuerbar erzeugten Strom auch dann zur Verfügung, wenn der Wind nicht weht und die Sonne Pause macht. Der Bedarf nach diesen Anlagen wächst rasant. Mit ihrem Know-how haben die deutschen Hersteller gute Chancen, am Boom zu partizipieren.

Den Termin im vergangenen März ließen sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nicht nehmen. Vor versammelter Presse drückten die beiden Politiker den Startknopf für den Bau einer neuen Batteriezellenfabrik in Heide. Läuft alles nach Plan, wird das schwedische Unternehmen Northvolt ab 2026 bis zu einer Million Batteriezellen pro Jahr in der schleswig-holsteinischen Gemeinde produzieren. Northvolt schafft dafür 3000 Arbeitsplätze vor Ort. Bund und Land fördern das Projekt deshalb mit insgesamt 900 Millionen Euro.

Der Batteriemarkt hat seine eigenen Gesetze

Doch viele Fachleute fragen sich, ob das Geld gut angelegt ist. Die Produktion von Ladezellen, technische Basis für E-Auto-Batterien wie auch für stationäre Stromspeicher, ist sehr energieintensiv. „Wichtig für die Hersteller ist daher, schnell hohe Stückzahlen in der Serienproduktion zu erreichen, um Skaleneffekte zu nutzen. Hier sind die chinesischen Wettbewerber gegenüber der Konkurrenz im Westen aber deutlich weiter“, stellt Senta Graf, Fondsmanagerin bei der Deka, fest. „Investitionen in neue Kapazitäten sind so vergleichsweise riskant. Sie erfordern zu Beginn einen hohen Kapitaleinsatz. Gleichzeitig dauert es sehr lange, bis die Anlaufkosten wieder eingespielt sind und schwarze Zahlen geschrieben werden.“

Dabei gibt es bei Ladezellen unterschiedliche Konzepte. So verwendet zum Beispiel der chinesische Auto- und Batteriehersteller BYD für seine Blade-Batterie neben Lithium auch Eisen und Phosphat. Andere Hersteller setzen dagegen auf Lithium-Ionen-Technik, bei der Batterien außer Lithium auch Nickel, Kobalt, Mangan, Kupfer, Aluminium und mitunter sogar Silber enthalten. Forscherinnen und Forscher arbeiten zudem an neuen Natrium-Schwefel-Batterien, die kostengünstiger und umweltfreundlicher als die bisherigen Optionen sind.

Sorgen indes macht Deka-Expertin Graf die Tatsache, dass sich weltweit Überkapazitäten in der Batteriezellenproduktion aufbauen. Der „Battery Monitor 2023“ der Unternehmensberatung Roland Berger und der RWTH Aachen prognostiziert, dass die Nachfrage nach Batterien im Jahr 2030 rund 4900 Gigawattstunden (GWh) erreichen wird. Dem stehen dann angekündigte Produktionskapazitäten von global rund 8900 GWh gegenüber. Schon heute ist der Markt geprägt von Preis- und Wettbewerbsdruck. Viele Batteriezellenhersteller überdenken ihre Investitionspläne. So hat Anfang Juni der deutsch-französische Batteriezellenhersteller ACC den Bau einer milliardenschweren Fabrik in Kaiserslautern vorerst auf Eis gelegt. Und der chinesische Hersteller Svolt wird sich nun doch nicht in Lauchhammer in der Lausitz ansiedeln.

Die Hersteller verfolgen stattdessen die Entwicklung auf dem Markt. „Viele haben bereits angekündigt, Kapazitäten umzuschichten“, sagt Deka-Expertin Graf. „Denn im Moment gibt es eine steigende Nachfrage nach stationären Stromspeichern.“ Die Logik dahinter: Sollen die Klimaziele erreicht werden, muss der Anteil erneuerbarer Energien deutlich ausgebaut werden. Damit steigt auch der Bedarf an Speichermöglichkeiten, da Strom nicht mehr zentral, etwa in einem Gaskraftwerk, sondern mehr und mehr dezentral mit vielen einzelnen Windrädern und Solaranlagen auf Hausdächern erzeugt wird. Weil die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht, entstehen Versorgungslücken, die ausgeglichen werden müssen, damit das Stromnetz stabil bleibt. Das Researchunternehmen S & P Global Commodity Insights in London rechnet damit, dass bis zum Jahr 2030 rund 140 Gigawatt (GW) an zusätzlicher Energiespeicherleistung in Europa installiert werden. Fast 16 Milliarden Euro hat die Branche nach Angaben des Bundesverbands Energiespeicher Systeme (BVES) im vergangenen Jahr allein in Deutschland umgesetzt. Das entspricht einem Wachstum von 46 Prozent gegenüber 2022.

Rund 70 Prozent der Nachfrage nach Speicheranlagen kommt dabei von privaten Haushalten. „Haupttreiber ist das Motiv der unabhängigen Eigenversorgung und der Versorgungssicherheit – trotz gefallener Energiepreise“, stellt Simon Steffgen, Referent für Industrie und Gewerbe beim BVES, fest. „Parallel dazu werden die verbauten Speicherkapazitäten größer, um zum Beispiel auch das eigene Elektroauto mit eigenerzeugtem Strom zu versorgen.“ Das verlangt leistungsfähige Speicheraggregate, die wenig Platz im Keller oder der Garage benötigen. Vor allem aber müssen die Anlagen zuverlässig und sicher sein und über ein ausgeklügeltes Energiemanagementsystem verfügen, das für effiziente Be- und Entladungszeiten sorgt.

Konzerne steigen in den Strommarkt ein

Dynamisch wächst aber vor allem die Nachfrage im Bereich der Systeminfrastruktur. Grund dafür sind die stark schwankenden Preise an den Strombörsen. Das wollen Energieversorger, aber auch branchenfremde Anbieter nutzen und investieren in große Speicheranlagen, um in den Stromhandel einzusteigen. Kürzlich hat VW eigene Pläne für den Bau eines riesigen Stromspeichers in Norddeutschland vorgestellt. Bereits 2025 soll die Anlage ans Netz gehen. Die Kapazität von 2 GWh entspricht der Leistung eines herkömmlichen Gaskraftwerks. Die Wolfsburger wollen Strom dann kaufen, wenn die wetterabhängigen Wind- und Solaranlagen Überschüsse produzieren, die sie speichern. Bei Flaute und Dunkelheit geben sie den Vorrat wieder an den Markt ab. Normalerweise springen teure Gaskraftwerke ein, um die Lücke zu füllen, was den Strompreis an der Börse rasant in die Höhe treibt.

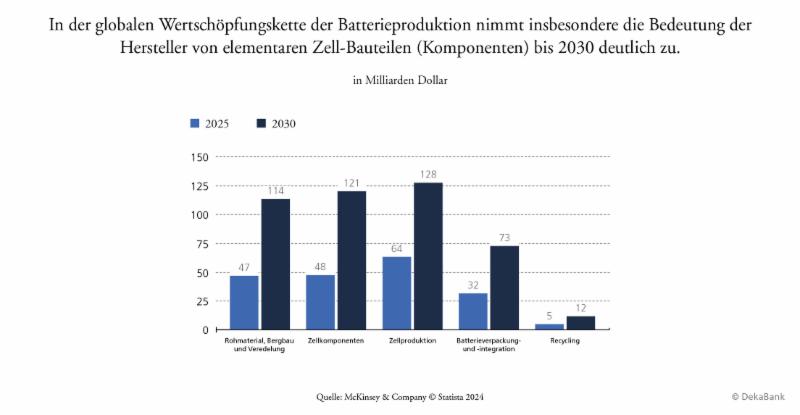

Markantes Wachstum

Grafik: KD1

Aber auch für die eigene Produktionssicherheit legen sich immer mehr Betriebe einen Stromspeicher zu. „Schon heute kommt es immer wieder zu Netzausfällen durch Änderungen der Frequenz und der Spannung“, weiß BVES-Mann Steffgen. „Private Verbraucher merken davon kaum etwas. Aber bei Hightech-Maschinen reicht das aus, um einen Kurzschluss zu produzieren und mitunter sogar die gesamte Produktion zum Erliegen zu bringen.“ Mit technisch ausgereiften Speichersystemen lassen sich solche Spannungsspitzen überbrücken. Ein Hemmnis dabei sind oftmals jedoch lange und aufwendige Genehmigungsprozesse und „fehlende wirtschaftliche Anreize“, bemängelt Simon Steffgen.

Für die Hersteller sind die technischen Herausforderungen beim Bau der Speicheranlagen andere als bei den Batteriezellen. Die lassen sich einfach zukaufen. Wettbewerbsentscheidend aus Sicht von Experte Steffgen ist das Know-how bei der Konzeption, dem Energiemanagement und der Anpassung der Anlagen an die Energieinfrastruktur vor Ort. Hier findet in Zukunft der weitaus größere Teil der Wertschöpfung statt. Ein Beispiel dafür: die speichergepufferte Schnellladestation des deutschen Herstellers ADS-TEC Energy. Entwickelt und produziert im eigenen Land ermöglicht sie ein netzunabhängiges Ultraschnellladen von Elektrofahrzeugen innerhalb von Minuten. Dafür sind die Schwaben zuletzt mit dem German Innovation Award 2024 ausgezeichnet worden. „Das Beispiel zeigt, dass gerade bei komplexen Stromspeicheranlagen deutsche mittelständische Hersteller aufgrund ihrer Erfahrung und Ingenieurskunst gute Chancen auf dem Weltmarkt haben“, ist Steffgen überzeugt.

Titelfoto: REUTERS / Swantje Stein

Artikel, die mit Namen oder Signets des Verfassers gekennzeichnet sind stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen kann die Redaktion für die Richtigkeit des Inhalts keine Haftung übernehmen. Die Angaben dienen der Information und sind keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

Umfassende Informationen zu Kosten sind in den Kosteninformationen nach WpHG oder bei den Kundenberatern und Kundenberaterinnen erhältlich.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen PRIIP-KIDs (Basisinformationsblätter), die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die in deutscher Sprache bei den Sparkassen oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt am Main und unter www.deka.de erhältlich sind. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inklusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung ist unter www.deka.de/privatkunden/kontaktdaten/kundenbeschwerdemanagement verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb zu widerrufen.

Herausgeber: DekaBank, Große Gallusstraße 14, 60315 Frankfurt am Main, www.dekabank.de

Chefredakteur: Olivier Löffler (V. i. S. d. P.)

Projektleitung: Gerhardt Binder

Verlag: S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG. - Ein Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe, Grenzstraße 21, 06112 Halle, www.deka.de/fondsmagazin, E-Mail: fondsmagazin@deka.de, Fax: +49 345560-6230

Postanschrift: fondsmagazin Leserservice, Grenzstraße 21, 06112 Halle

Redaktion: Matthias Grätz, Susanne Hoffmann, Sarah Lohmann, Thomas Luther, Michael Merklinger, Peter Weißenberg

Grafik/Infografiken: KD1 Designagentur, Köln

Sie möchten uns schreiben? Schicken Sie Ihre Anregungen, Ideen und natürlich auch Kritik einfach per E-Mail an fondsmagazin@deka.de.